活動目的・ポリシー

エコーガイド下刺鍼®療法で貢献するため」

ポリシー

- 当会ではエコーを運動器疾患の評価、治療以外(不妊、逆子、美容)には使用しません。

- 当会ではエコーを用いても医師法に規定された医行為にあたる「診断」はしません。(※西洋医学的な病名を患者に伝えること、およびそれに類似した行為を言います)

- 当会ではエコー検査料の自費請求およびエコーを用いた医薬部外品等の案内等は推奨しておりません。

鍼灸業界の現実

鍼灸師の先生方、学生の話を聞いていると、

- 「勤務先で鍼施術ができない」「開業しても患者さんが来ない」

- 「せっかく勉強しても鍼技術を活かしきれない」「就職先が減っている」

- 「鍼灸師として生き残れるかどうか とても不安」

という声がとても多くあります。

鍼灸師向けのセミナーはたくさんありますが、学んできたことを活かせる環境(実践する場)が圧倒的に少ない。

鍼灸院での求人募集は皆無に等しいですし、保険制度が危うい、鍼灸整骨院での求人募集も年々減っています。

それを裏付ける日本の受療率2014年度4.9%と、とても少ないデータもでております。

受療率低さの要因として、毎年鍼灸師が4000人前後大量に輩出され、質の低下がひとつの原因と考えられていますが、現状打開策としての卒後教育制度が充実しているとは思えません。

質を高めるには、「卒前、卒後教育の両輪」が大切ですが、技術力をつけるためには、「卒後教育」とくに鍼を実際に打てる環境が、大変重要と考えております。

JAUとして、技術力を高めるためのポイントが

- 「指導者(師匠、教員、先輩など)」

- 「仲間(切磋琢磨できる同志)」

- 「環境(実践する場)」

と考えます。

1.ですが、鍼灸技術を独学で学ぶには大変時間がかかると思います。

ですので、技術が高くて臨床経験豊富な良き先生に教えを乞うのが一番早いと考えます。

ただ、現実は「技術を教えてくれる先生が身近にいない」、「ライバルが増えるから教えない」

「教えたくても教えられない」など様々な現実がありますので、僭越ながらJAUが指導者になろうと決心いたしました。

一生使える技術を身につけるためには、価値に見合った自己投資が必要となります。

2. 技術を習得するには、やはり切磋琢磨する同志が必要と考えます。

やはりどんな技術であっても、そう簡単には習得できません。

「うまくできたり、うまくできなかったり、鍼を仲間内で打って打たれて」わかることがたくさんあります。

JAUでは患者さんのために本気な先生、業界を思う熱い先生がたくさんいますので、必ずいい出会いがあり、ともに成長できる関係を築けると確信しております。

3. 冒頭でもお伝えしております通り、質低下の最大の問題は「環境のなさ(実践する場)」にあると考えております。

どんなに教科書や参考書を読んでも、実際の患者さんを施術しなければ技術は向上しません!

研究者になるならいいですが、臨床家になるなら技術力は絶対条件です。

そのためJAUでは実践できる環境を増やすために最大限努力をしてまいります。

代表理事 挨拶

代表理事 挨拶

はじめまして、一般社団法人 日本超音波鍼灸協会(略:JAU)代表理事の吉村亮次と申します。

16歳の時、緑内障という目の病気に罹り、痛みを軽減するため初めて鍼治療を体験しました。

その時の変化に驚きと共にとても感動しました。

その感動をたくさんの人に伝えたい!

今度は私が苦痛を治してあげられる様になりたい!

そんな思いから鍼灸師になりました。

緑内障を発症してから、21歳で右目を失明し、失明と同時に鍼灸師として一生をかけて生きると決意しました。

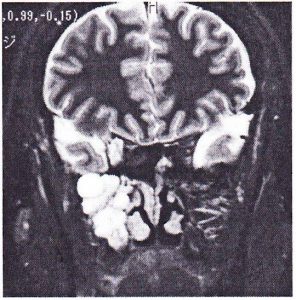

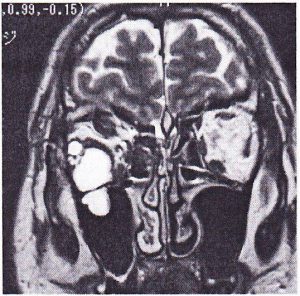

それから十数年後に神経線維腫症という難病も患い、右顔面部、右眼窩から頭蓋内に良性腫瘍があることもわかりました。

眼窩腫瘍だけは手術を数回行い摘出しましたが、右顔面部腫瘍と頭蓋内腫瘍はリスクが高く手術が困難のため、実は今も腫瘍がそのままあります。

私の鍼灸院では、お陰様で沢山の患者さんが来院していただいています。

そして来ていただいている患者さんや問い合わせなどで、

「○○県、○○市で良い先生、信頼できる先生はいませんか?」

「○○県、○○市で超音波エコーを使っている先生はいませんか?」

と大変多く聞かれます。

私の身体が丈夫でしたら、もっと沢山の患者さんをみれるし、治しに行くことも出来るでしょう。

しかし、当院で私がみれる患者数には限界があります。

その声を聞くたびに、

「これだけ多くの患者さん達が慢性痛に苦しんでいるのはおかしい!」

「慢性痛には軟部組織施術と超音波エコーがとても有効だ!」

「日本全国に結果の出せる鍼灸師を育成したい!」

「ひとりでも多くの患者さん、鍼灸師の方達のお役に立ちたい!」

という思いが強くなっていきました。

人は何か役割があるから生かされていると私は思っています。

「自分の役割とはなにか?」

「自分が生まれてきた意味とはなにか?」

「人は何のために生きるのか?」

病気を患いそんなことを日々真剣に考えながら生きていたら、自分なりの答えがでました。

「指導者として鍼灸師に貢献すること」

これが私の役割だと確信しています。

若輩者ですが信頼できる仲間達と、ご支援いただける方の応援と共に、JAUを設立させていただきました。

私の思いに共感、賛同していただける鍼灸学生や鍼灸師の先生方、

日本社会から必要とされる鍼灸師を目指しましょう!

代表理事 吉村亮次

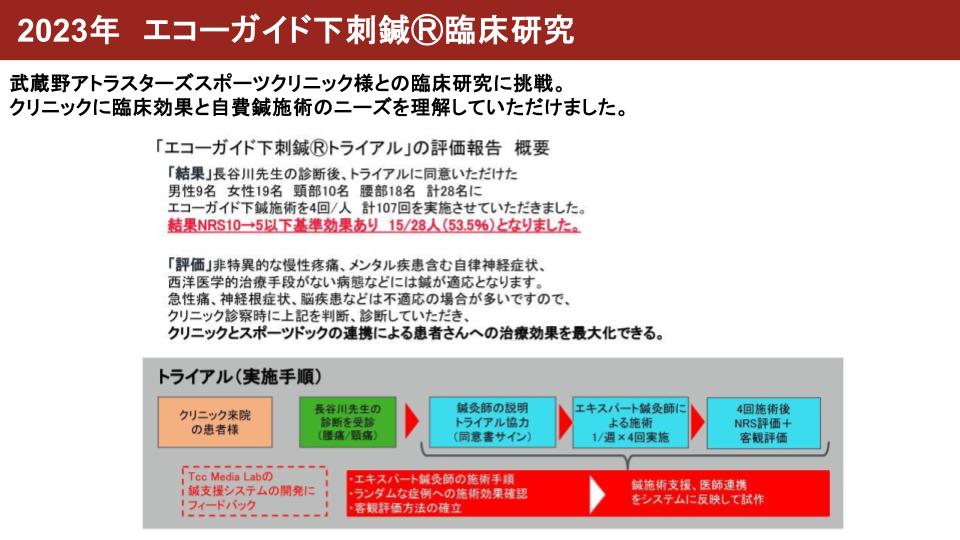

活動実績

-1-2.jpg)

-2-1.jpg)

-3-1.jpg)

-4-1.jpg)

-5-1.jpg)

-6-1.jpg)

-7-1.jpg)

-8-1.jpg)

顧問紹介

- 顧問税理士:Ebisu税理士法人 http://ebisu-zeirishi.jp/th_outline.html

組織概要

一般社団法人 日本超音波鍼灸協会の概要です。

| 名称 | 一般社団法人 日本超音波鍼灸協会 (にほんちょうおんぱはりきゅうきょうかい) |

|---|---|

| 英語名称 | JAU : Japan Association for Acupuncture with Ultrasonography |

| 商標登録 | 日本超音波鍼灸協会、エコーガイド下刺鍼Ⓡは商標登録です。 無断使用は法律で禁じられています。 登録番号5876905号 区分:第9類、第41類、第44類 |

| 設立日 | 2016年2月2日 |

| 事務局所在地 | 〒3430825 埼玉県越谷市大成町1-2185−8 ブライト鍼灸院内 |

| 役員 | 代表理事:吉村 亮次 (ブライト鍼灸院 院長) |